西藏地震造成百人死亡,数千所房屋被毁

1 月 7 日上午 9 点 05 分,中国西藏自治区定日县措果乡发生里氏 6.8 级强震,造成 126 人死亡,188 人受伤,数千村民无家可归。

目前,救援工作正在紧张进行,紧急救援人员为地震灾区的流离失所者提供临时住所。然而,随着当地气温降至零下 17 摄氏度,灾区形势仍十分严峻。在震中的措果乡和受灾最严重的长所乡,大面积房屋坍塌,许多居民被迫逃往空旷地带避难。

定日县地处喜马拉雅山北坡,南部与尼泊尔接壤,平均海拔 4,500 米。作为西藏最大的边境县之一,这里也是世界最高峰珠穆朗玛峰(海拔 8,848.86 米)北破北坡大本营的所在地,约有 61,000 名居民。

此次地震震源深度为 10 公里,影响范围极广。除中国多个地区震感明显外,邻国尼泊尔、不丹、印度北部,甚至孟加拉国部分地区也有震感。

与时间赛跑的救援

国家反应迅速,救援行动规模庞大。从地震发生的第一时间起,各级政府部门迅速派遣救援队伍,并调拨重要物资支援灾区。中国国家主席习近平指示,要全力抢救生命,最大限度减少人员伤亡;国务院副总理张国清则率领工作组亲赴现场,指导救援工作。

目前,超过 12,000 名救援人员,包括消防员、军人、警察及专业救援队伍,正全力以赴展开救援行动。同时,中央政府快速调拨了 22,000 多件冬季救援物资,包括帐篷、保暖衣物和棉被。这些物资均为高海拔寒冷条件专门设计,以应对灾区严酷的天气挑战。

中国红十字会迅速启动紧急救援行动,向灾区运送了 4600 多件救援物资,包括帐篷、毛毯和保暖衣物。与此同时,通讯恢复工作进展顺利。截至地震当天晚间,震中附近三个受灾最严重的乡镇的所有通讯已完全恢复。

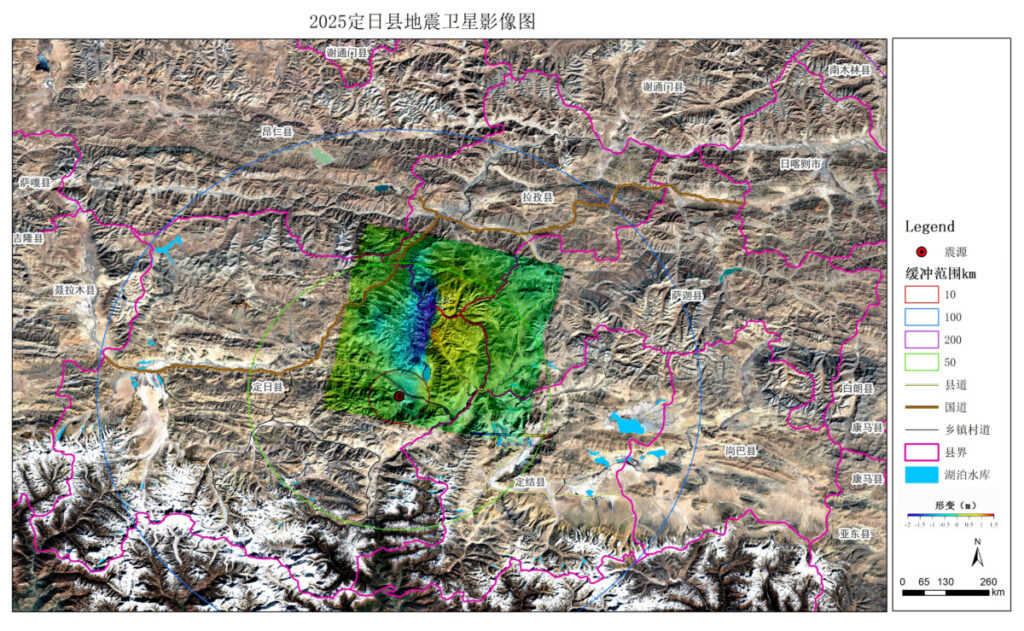

此外,西藏生态环境监测中心派出专门小组,对受灾地区的饮用水质量进行监测。多颗遥感卫星也被调动,用于捕捉地震影响的图像,从空中为救援行动提供支持。

所有这些行动均在地震发生后的 48 小时内完成,展现了迅速高效的应急响应能力。

ICIMOD前线合作伙伴的视角

珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站(简称“珠峰站”)位于定日县扎西宗乡,海拔 4,276 米。该站隶属于中国科学院青藏高原研究所(简称“青藏所”),并由其负责管理。青藏所是 ICIMOD 在中国的重要合作伙伴之一,珠峰站则负责该地区的大气与环境监测工作,同时也是全球顶级科学考察的重要枢纽。

该站距离珠峰北坡大本营约 30 公里,距离定日县约 80 公里,距拉萨约 650 公里,靠近地震震中,地震发生时经历了强烈震动。

从定日县到震中车程约1小时,从观测站到震中车程约2.5至3小时(珠峰站 席振华 摄)

据珠峰站团队介绍,当地时间上午8点12分,一场4.5级的前震震动了地面,但主震发生在上午9点05分,规模为6.8级,引起剧烈摇晃,迫使台站的三名队员——观测主管席振华、司机郑海兵,观测员次旺桑珠立刻紧急撤离。

强震后半小时内,余震不断,震感也能明显。所有工作人员仍然安全,团队立即开始评估损失。

珠峰站团队在扎西宗乡采购一车急需物资(35箱矿泉水和35箱方便面)后,立刻驱车赶往震源中心定日县长所乡。该站是首批向定日运送援助的机构之一,与当地政府紧密合作,负责记录和分发重要救援物资。

根据该站站长马伟强的介绍,未发现冰瀑、雪崩或其他重大地质变化的迹象。珠穆朗玛峰本身未受到地震影响。

另一个迅速行动的例子

作为国际山地综合发展中心的长期合作伙伴,以及中国首家专注于防灾减灾和灾后重建的专业学院,四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院对此次地震做出了迅速响应。

地震次日,该学院迅速组建了一支配备无人机和先进工具的专家团队前往一线,用于评估震中受损情况、结构损失以及次生灾害风险,为政府决策提供了重要的科学支持。

与此同时,学院后方支援团队同步展开工作。谭春萍副教授、黎秋杉博士、骆骁龙博士等组织团队运用SAR遥感技术和地理信息技术手段,对地震引发的地表形变进行监测和分析,锁定高破坏区域,为前方团队提供技术支持。

这项工作帮助确定了高风险区域,并为实地工作团队提供了重要的技术支持。

另外,该学院的教职员工编写了藏文版地震灾害防范科普手册,帮助灾区群众提高防灾减灾意识和自救互救能力。

四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院利用其在防灾减灾方面的学术专业知识,迅速有效地动员起来,为受灾地区提供专业支持,同时重申其对责任和积极行动的坚定承诺。

余震频发,救援工作仍在继续

随着该地区余震不断发生,救援工作面临持续挑战。当前的当务之急是为地震灾民提供及时救援安置。这场灾难带来了巨大的困难,特别是处在偏远的高海拔地区,需要多个部门的持续协调与努力。

国际山地综合发展中心的长期合作伙伴,尤其是珠峰站团队和四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院的迅速采取行动,提供救援物资并以技术支持当地政府,展示了科研机构在灾害应对中的关键作用。

这一行动引发我们更深的思考:在危机时刻,科研人员如何能够做出更多贡献?除了保障自身安全,是否还能在恢复和重建过程中发挥哪些积极作用?

国际山地综合发展中心将继续支持其在中国的合作伙伴,重点推动监测工作、长期恢复合作以及增强未来的复原力。

特别感谢我的同事张强弓老师分享的青藏所珠峰站故事,以及四川大学-香港理工大学灾害管理与重建研究所田兵伟老师提供的一线消息。

英文稿发表在这里:ICIMOD Partner on the Frontlines: A Humanitarian Response to the Xizang Earthquake 2025

撰稿:冯源